厚生労働省

帝国データバンク

最近、何かの記事で、障害福祉施設の廃業が増えている、と見ました。

少し調べてみて見えてきたこと。

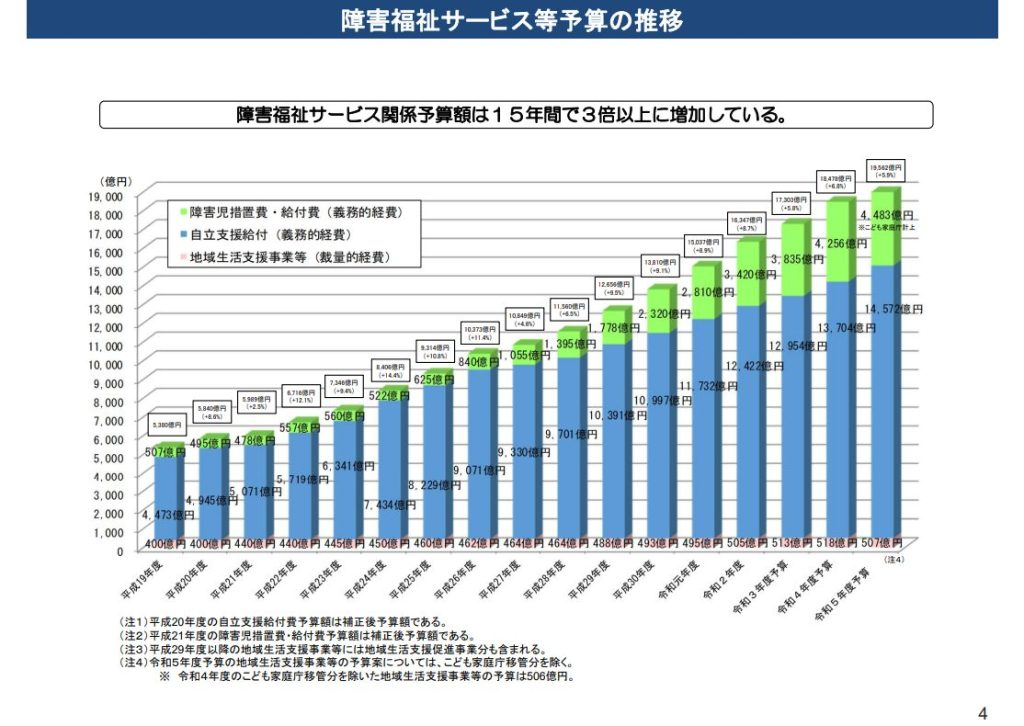

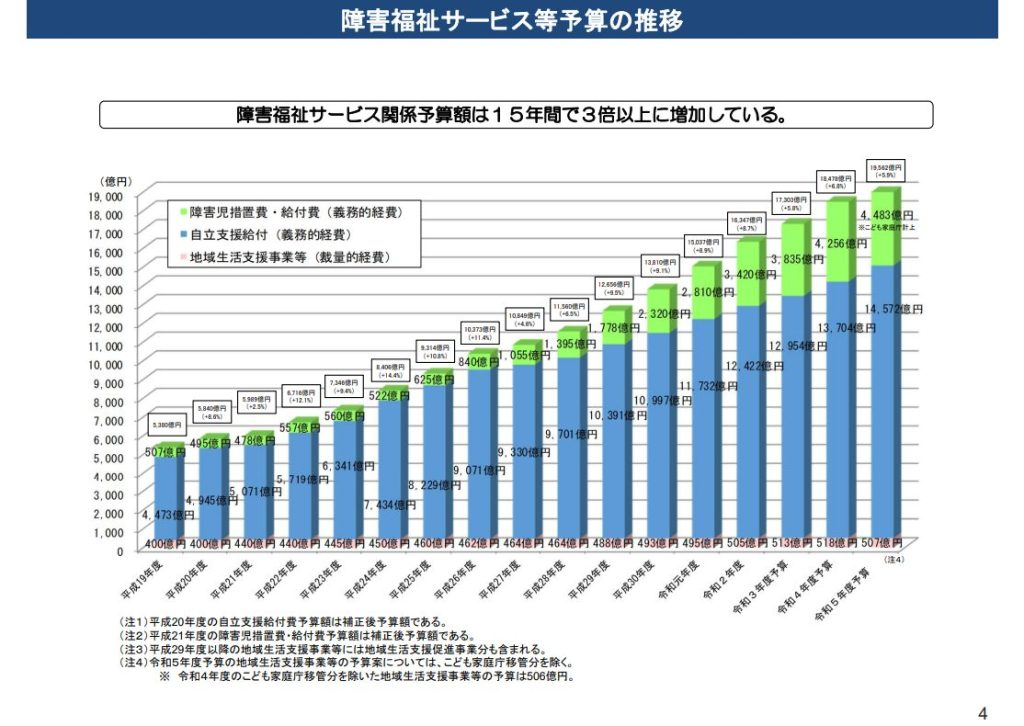

- 予算の増加が著しく、予算を抑える施策がとられた(利益のみを追求した不正が相次いだ)

- 事業計画がきちんとねられていない(地域性や情報発信)

- 離職率が高い

- 不正については、意味が分かりませんが、こういうことをする人がいるので真面目に取り組んでいる人たちに迷惑がかかるんですよね。そういう事業所は淘汰されたと思うので、次の報酬改定(大変ですが)までできることを取り組むとよいと思います。

- 子どもが多いとか通所のしやすさなど、開業にあたり情報収集することはもちろん、事業所から積極的に情報発信をして障害福祉サービスを知ってもらう

- 賃金についてはなかなか取り組みにくいところだと思うので、職場環境の見直しがあると思います。なんでも言える、報告できる体制作り。職員のメンタルヘルスについて取り組めることはないか。など。対人の職場なので、職員のメンタルヘルスの不調は利用者さんにダイレクトに影響を与えます。施設(職員)の雰囲気が悪いと利用者さんが離れてしまいます。大変な仕事だからこそ、職員一人一人が我慢でなく、やりがいをもって利用者さんと関われるように環境づくりが大切だと思います。

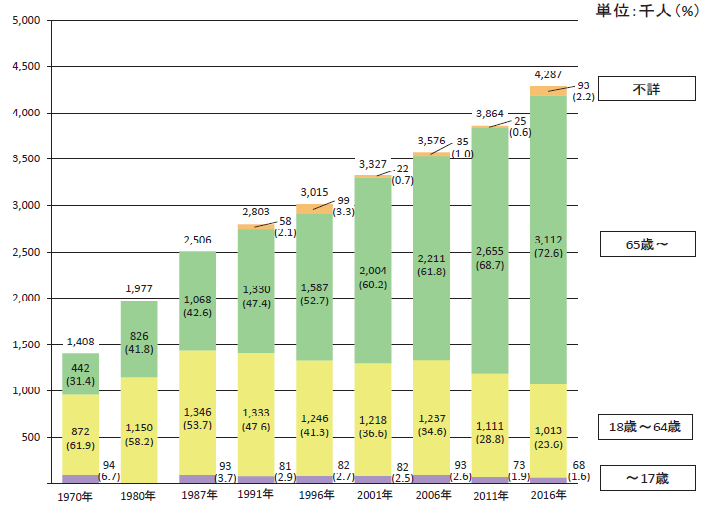

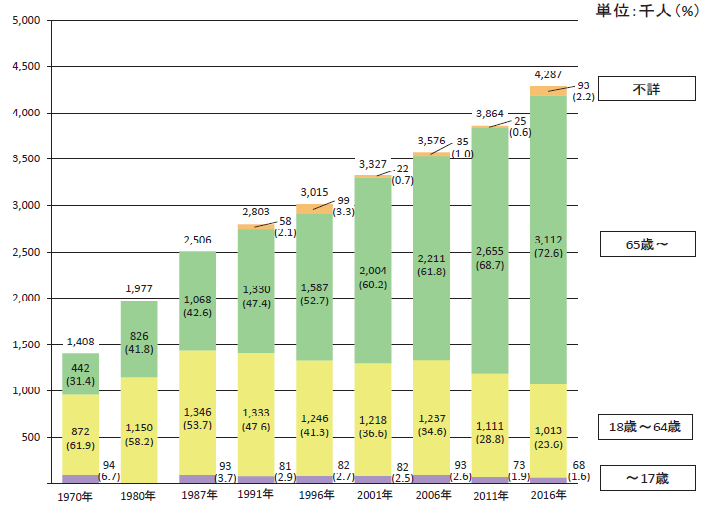

年齢階層別障害者数の推移(身体障害児・者(在宅)

年齢階層別障害者数の推移(身体障害児・者(在宅)

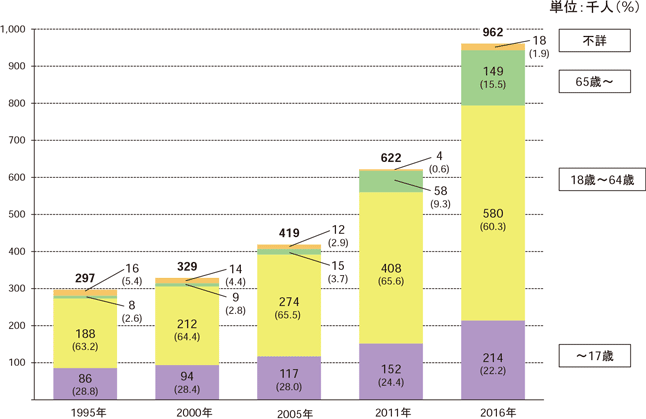

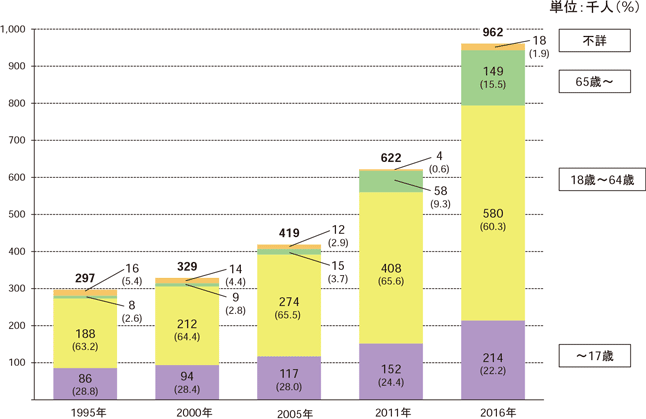

年齢階層別障害者数の推移(知的障害児・者(在宅))

年齢階層別障害者数の推移(知的障害児・者(在宅))

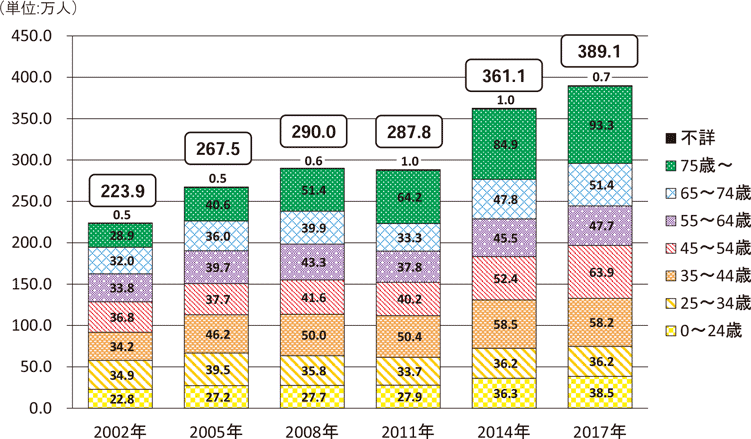

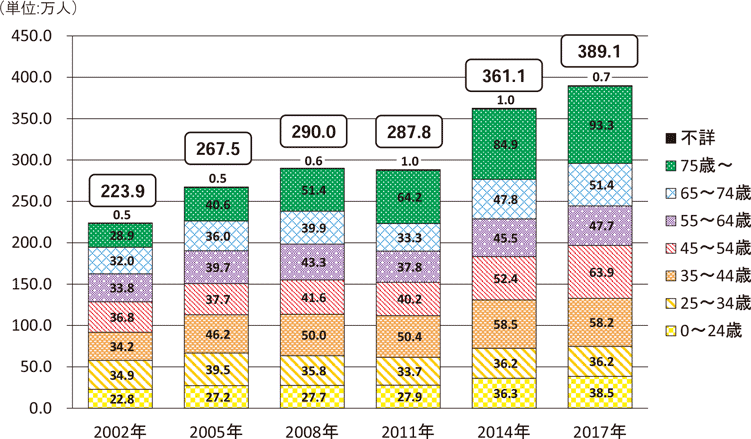

年齢階層別障害者数の推移(精神障害者・外来)

年齢階層別障害者数の推移(精神障害者・外来)

内閣府

障害を持っている人が増えているというのは、障害者手帳を持っている人の数ということですか?それじゃないと統計とれませんよね?けがとか手術をしたら自動的にカウントされるわけじゃないですよね。

上の内閣府の図は古いみたいで、2024年のどこかの記事で精神障害の方が600万人を超えた、とありました。診断名が増えたというのもあるでしょうが、病院に行く、手帳をとる、というのは障害に対する敷居が低くなっているということでもあるのではないでしょうか。

身体的な障害は病院に行かないわけにはいかなかったでしょうが、知的や精神は、病院に行くこと自体周りの目はもちろんのこと、本人の中でもありえない!くらいの世界だったのでは?

つまり、言いたいことはまだまだ理解のない部分はあるけれども、だんだんと障害に対する理解が進み、制度も整備されつつある。人口は減りますが、一定程度障害をお持ちの方はいるので、障害福祉事業はとても大切な事業なことは間違いないと思います。

コメント